当斯嘉丽·约翰逊身披探险装灵菲配资,在《侏罗纪世界·重生》中成为整部系列30年来首位真正意义上的“大女主”时,许多观众不禁发出“终于”等待已久的叹息。在这个男人、恐龙和硬核动作主导的系列里,一个女性角色终于不再只是尖叫、逃跑或情感装饰,而是成为故事真正的发动机。正如她在我们的采访视频中所言:40岁,活成了真实的自己。

更重要的是,随着这部电影在全球拿下3.183亿美元的票房,斯嘉丽·约翰逊已成为全球票房最高的演员。注意,是“演员”,而不是“女演员”。由她担任主演和集群主演(包括配音)的36部电影最新累积票房148.5亿美元。

在电影《迷失东京》里,斯嘉丽是那个穿着粉色内衣、凝视窗外的年轻妻子,是《戴珍珠耳环的少女》中静若止水凝视的少女,她早期的形象总带着一种“被观看”的美学。

真正的拐点,也许要从“黑寡妇”说起。起初,她的存在只是男英雄堆里的点缀和调剂,紧致的黑色战衣是性感的具象化。但随着漫威电影受众的微妙变化,黑寡妇不再只是一个“漂亮能打”的符号,而被注入更多人性的层次。尤其在《黑寡妇》独立电影中,斯嘉丽终于拥有了一次属于她自己的叙述空间——她不再是他人的辅助,而是自己的主角。

现实主义的《婚姻故事》则让观众看见了斯嘉丽彻底摆脱标签的力量。她饰演的普通女人妮可,是脆弱的、愤怒的、复杂的、令人共鸣的当代女性。那场著名的独白令人印象深刻,她在镜头前释放多年压抑的情绪——不是为了讨喜,而是为了直面真实。那一刻,观众不再是在看“斯嘉丽·约翰逊”灵菲配资,而是在看一个真实的女人挣扎着找回自己的声音。

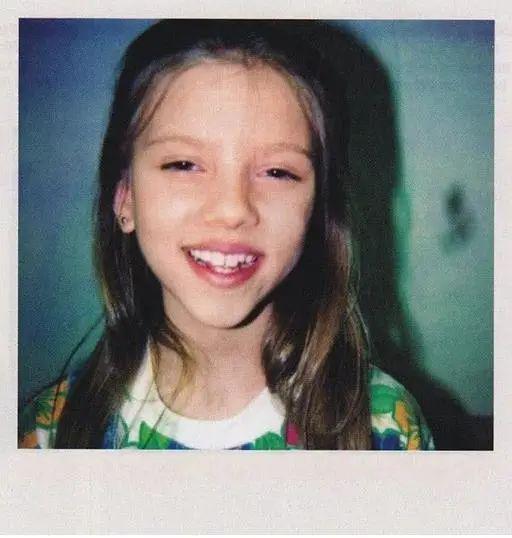

从出道开始,在一片“性感女神”的叫好声中,斯嘉丽从未停留在被定义的框架中。她努力从“被观看的身体”到“主动发声的灵魂”。这种转型的背后,也离不开她个人成长经历的支撑。斯嘉丽年仅9岁便开始演艺生涯,14岁时就在《鬼魅浮生》中饰演失语少女。她很早就知道,作为童星的“可爱”光环迟早会褪去,而她需要更多维度地生长。她曾公开坦言,自己十几岁时就频繁被要求“看起来更性感”,在未经许可的前提下被当作符号推上各种公开场域中。

她在采访中多次提到,自己对“被定义”的警觉源于亲身经验:过早进入成人世界的她,很早就意识到,要在好莱坞真正生存下来,必须从“被看”转向“被听”。她开始更主动参与剧本的讨论,拒绝那些“没有厚度”的角色,甚至在2018年退出原定饰演的一位跨性别男性的项目。(斯嘉丽·约翰逊曾被选中出演《Rub & Tug》,饰演真实人物、跨性别男子Dante “Tex” Gill。她在声明中表示,随着公众对跨性别议题的理解不断进步,她意识到这样的选角会造成敏感与不适,因此决定“尊重地退出”。)

这种对自我掌控的渴望,甚至进一步延伸到了导演领域。2024年,她宣布将执导并主演自己的首部导演长片《了不起的埃莉诺》(Eleanor the Great),讲述一位75岁退休女性在人生晚期踏上自我重建与情感觉醒旅程的故事。这不仅是一次类型上的大胆尝试,更是她对“女性人生不止青春”的正面回应。斯嘉丽说,她被这个角色打动,是因为“这个社会太少让女性安静地老去、重新开始的空间”。

导演兼主演斯嘉丽与两位主创

参加了2025年戛纳国际电影节灵菲配资

选择一个年长女性作为处女作的叙事主角,本身就是对“女性值不值得拥有晚年叙事”的回应,也是一位曾经被早早性别化的女演员,对创作权主动出击的姿态。她不再只是银幕前的“她”,也开始执笔写下“属于她们”的故事。

除了银幕上的角色转换,斯嘉丽在现实生活中同样展现了她对女性议题的长期关注。她是美国“Time's Up”反性骚扰运动的早期支持者之一,曾在2018年女性联盟游行(Women’s March)上发言,公开讲述自己曾经历的性别压迫,并呼吁更多女性“拿回自己的身体和声音”。她并非激进主义者式的高调呐喊者,而是在多个场合通过细致、有力的表达,展现对女性权益的持续关切。

2018年1月20日,斯嘉丽在洛杉矶

2018 Women's March 上发言

她也曾遭遇过舆论的风暴,在面对一些备受争议的问题时,斯嘉丽也没有退缩,而是用行动表达自己清晰而坚定的立场。我们并非赞同她的立场,而是认可她的勇敢。

斯嘉丽的表达从不是口号式的,而是伴随着自身议题选择、角色转型、甚至退出争议项目等一系列实际行动。这种温和而坚定的女性主义立场,也让她成为了许多普通观众更容易共情的代表:她在挣扎中试错,在复杂中前行,却有恒久的清醒与选择。

随着性别意识的觉醒、社交平台对叙事不平等的持续曝光,以及女演员们逐渐争取到创作话语权。但“大女主”并不等于“女性主义”。有时候,它只是另一个版本的“她可以像男人一样强大”,就像这部电影中把女主角设定成拥有长期军旅背景的人。我们需要警惕这种“形式上的进步”。真正的女性主义角色,不是拷贝男性叙事模板,而是允许复杂、多样、非典型的女性形象存在。

斯嘉丽的成功令人鼓舞,但她的路径是否可复制?好莱坞仍是一个男性主导的叙事机器。哪怕镜头前的女性越来越多,但幕后——编剧、导演、剪辑、配乐——女性的声音依旧微弱。当女性角色终于可以“打怪升级”,我们还要问:她能不能崩溃?能不能迷茫?能不能不完美?能不能不是“榜样”,而只是“人”?更理想的未来,是我们不再因为女性当上主角而觉得值得庆祝;不再需要用“大女主”来标注女性的存在价值。那一刻,性别标签真正隐身,角色只是角色,故事就是故事。

编辑:Yijie

设计:小乙

富明证券配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。