雨,总是不声不响地落下,打湿了台上的光影,也浸透了那些曾经辉煌的梦。长春的那个夜晚,雨点敲打着舞台,那英手握话筒,唱着那首叫《征服》的歌,声音紧绷,指尖发白。雨水如同一场无声的评判,啪嗒啪嗒落在脚边,仿佛在为她每一个字句添注脚。台下,撑伞的人星星点点,观众早早散去,甚至有人从未安坐。整个演出,除了雨声与风声,再无热烈回应。唯一爆发的尖叫股点网,是当“龚俊连线”那一刻响起——可惜,不是为了她。

同一个夜晚,远在重庆,刀郎的《罗刹海市》一响起,台下瞬间变成伞的海洋。人们跟着节奏舞动,仿佛一群抱着心事的人站在雨中,为他唱着迟来的“欢迎回来”。这一夜,全网忽然明白了什么叫“因果循环”。

十五年前,那英曾说:“听刀郎的都是农民。”这句话犹如一盆冰水泼在那些不追欧美、不追港台、不穿破洞裤的听众脸上。现在,那水,却成了回灌自身的寒流。

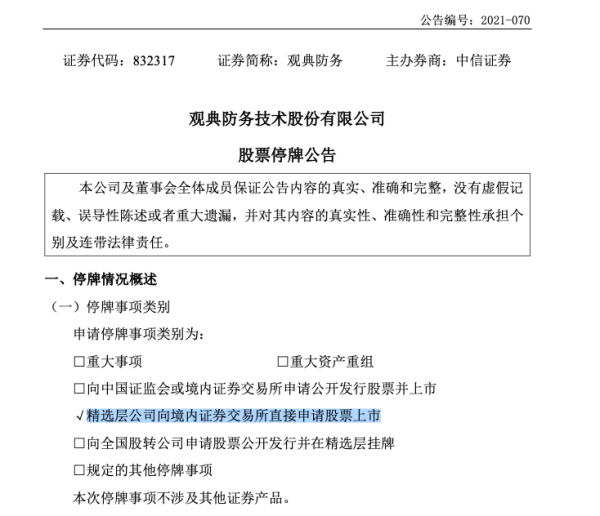

这几年,那英并未彻底消失。偶尔登上热搜,有舞台,有综艺。她的唱功依旧,音色依旧厚重有力,听得出根底。可惜,“牌面”早已透亮。2024年澳门演唱会,票价从三百多一路跳水到一百五十元,折扣拉人却无力。演出当天,舞台还算稳,但观众热情未能点燃。有观众喊出“刀郎”,她怔了一下,琴声走音,气氛跌入谷底。

展开剩余80%2025年长春音乐节,人虽多,场子稍大,她依旧压轴,却压不住局势。演出当天,天公不作美,雨落如注,人群未坐热便渐渐散去。主办方急忙连线龚俊、李沁,却只见人群愈加疏散。或许是运气不好,或许是市场变了,但那英的问题,并非一日之寒,而是早在十年前埋下的隐患。

那英的问题,不是因为一句“听刀郎的都是农民”,而是她骨子里那股“我才是正统”的傲气。她唱的是流行,是学院派,是走红毯拿奖的那种歌。她习惯给音乐划等级,而刀郎那西北民谣混杂着流浪鼓点和人情味的作品,在她眼里就是“不入流”“粗俗”“接地气过头”。因此,她理直气壮地在评委席上刷掉刀郎,脸上带着骄傲地说:“看看听他歌的是些什么人。”

这句话,刺痛的绝不仅是刀郎,更是那些开货车、骑三轮、在KTV点刀郎歌的千千万万普通人。你以为踩的是歌,实际上踩的是阶层,是身份,是尊严。而娱乐圈,最怕的股点网,就是让人“丢面子”。面子一没了,场子自然散。

有人说,那英只是“说错了一句话”,被无限放大。但真相是,她的口碑滑坡,是一脚一脚自己踩出来的。姚贝娜刚出病床,她硬逼唱高难度英文歌,后台哭成泪人,她冷冷回了句:“连这点挑战都接受不了?”林志玲酒精过敏,她非逼喝酒,结果送医院,未见一句歉意。机场踢手机、爆粗口、翻白眼……她从不掩饰脾气,自称“真实”,却忘了观众不是朋友,没人义务忍受。

这份“真性情”,渐渐变成了“没情商”的代名词。哪怕唱功依旧,哪怕偶尔有闪光时刻,比如2024年《歌手》舞台上耳返坏了,她硬撑全开麦稳住全场,表现出真本事,但又如何?伤人的次数太多,观众的心便难以温暖。

更有趣的是,刀郎从未回应。他不直播吐槽,不发长文澄清,也不在节目讽刺。他只做一件事——唱歌。那首《罗刹海市》爆红,播放量五千万,非营销推波助澜,而是听众一遍遍点播的真实。人们听他的歌,不是听空话,而是听自己活过的生活,听被文化主流忽略的真实中国。

重庆那场雨中演唱会,撑伞听歌,踩泥跟节拍晃动,像一场集体的情绪释放,是迟来的拥抱。没有剧本,没有控评,刀郎没发声,但时代替他开口了。

那英唱《征服》的那个夜晚,雨声成了最大背景音。她低头鞠躬,站在湿漉漉的舞台上,那刻,她不再像个艺人,倒像一个站错队太久的旅人,终于明白——观众,不在她身后了。

那英的观众,去了哪里?在为刀郎撑起雨伞的那片人群里。

娱乐圈风云变幻,风向突转,但一条规律始终未变:你可以看不惯别人,却不能瞧不起听众。那英输的,不是刀郎,而是自己。你若将别人称为“农民”,观众便将你当作“过去式”。

那英还有翻身的机会吗?当然有。中国的观众不是不讲情面,只是不惯着傲慢。她若想重来,须学会低头。不是简单的鞠躬,不是哭泣,而是发自内心的诚恳。少些评判,多些敬重。即便再唱《征服》,也该是同一片土地上,与观众共鸣的声音。

但若她仍觉得“我比你们懂音乐”,那这碗饭,恐怕就难以下咽了。

这不是刀郎的胜利,而是人心的胜利。观众用掌声告诉她:我们不是“农民”,我们是你值得尊敬的听众。

愿每一个站在舞台上的人,都能听见这声音,心怀敬意,步履坚实,继续歌唱。时代终会记住那些懂得谦卑与共鸣的歌者。

发布于:山西省富明证券配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。